Definizione e Frequenza

La calcolosi renale o urolitiasi è una condizione caratterizzata dalla presenza di calcoli (“pietre”) nelle vie urinarie.

L’incidenza della calcolosi urinaria dipende da fattori geografici, climatici, etnici, dietetici e genetici e varia dai 114 ai 720 casi ogni 100.000 persone; la prevalenza si aggira tra l’1,7% e il 14,8% con un tasso stimato di recidiva a 5 anni di circa il 50%.

Classificazione dei calcoli renali

I calcoli renali possono essere classificati sulla base di vari criteri. Tra i più utilizzati ci sono:

- Sede: caliceali (superiori, medi, inferiori), pelvici, ureterali (del tratto prossimale, medio, distale), vescicali;

- Grandezza: < 5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, > 20 mm;

- Composizione: ossalato di calcio, fosfato di calcio, acido urico, struvite (fosfato di ammonio e magnesio), cistina, ecc… I calcoli più frequenti sono quelli di calcio (70-80%) ed in particolare quelli composti da ossalato di calcio. I calcoli di struvite (10-15%) e quelli di acido urico (fino al 10%) sono altri calcoli abbastanza frequenti. I calcoli di struvite si associano ad infezioni delle vie urinarie da parte di batteri che producono un particolare enzima chiamato ureasi (tipicamente Proteus mirabilis), sono più comuni nelle donne (in quanto esse sono a maggiore rischio di infezioni urinarie) e possono occupare gran parte delle cavità renali assumendo il nome di calcoli a stampo o coralliformi;

- Caratteristiche radiografiche: radiopachi (ossalato di calcio, fosfato di calcio), a scarsa radiopacità (cistina, struvite), radiotrasparenti (acido urico, ma anche xantina e farmaci). Il 90% dei calcoli è radiopaco.

Cause dei calcoli renali

I principali fattori di rischio associati alla formazione di calcoli renali sono:

- Sesso maschile;

- Familiarità per calcolosi renale;

- Età compresa tra 30 e 50 anni;

- Malattie croniche: diabete, obesità, ipertensione;

- Disidratazione;

- Dieta squilibrata: eccesso di calcio o carenza di calcio, eccesso di sodio (sale), eccesso di proteine animali;

- Infezioni delle vie urinarie;

- Specifiche patologie acquisite o genetiche (ad esempio malattia di Crohn, gotta, iperparatiroidismo, cistinuria, xantinuria);

- Alterazioni anatomiche o funzionali dell’apparato urinario;

- Alcuni farmaci.

Formazione dei calcoli renali

Generalmente i calcoli si formano all’interno delle cavità renali, poi eventualmente migrano nell’uretere, fino ad arrivare in alcuni casi in vescica.

Esistono diverse teorie sulla formazione dei calcoli, tra le più accreditate c’è la “teoria della supersaturazione“. Secondo questa teoria la calcolosi è dovuta all’aumento dei soluti e/o alla riduzione del solvente nelle urine. Questo comporta la formazione di cristalli, che con il tempo crescono e si uniscono, fino a formare i calcoli.

L’acidità delle urine (pH) può favorire la formazione dei calcoli in maniera variabile a seconda della loro composizione:

- pH alcalino: struvite e fosfato di calcio

- pH acido: acido urico, cistina ed ossalato di calcio

Sintomi dei calcoli renali

I calcoli renali possono essere asintomatici, quindi la diagnosi molte volte è incidentale (ad esempio fatta grazie ad un’ecografia fatta per altri motivi).

Se i calcoli però migrano dal rene all’uretere e lo ostruiscono, può verificarsi una colica renale, cioè un dolore intensissimo (spesso paragonato al dolore da parto) che parte dalla regione lombare e si estende a fianco, inguine ed interno coscia, fino in alcuni casi allo scroto nell’uomo ed alle grandi labbra nella donna.

Un calcolo renale che non ostruisce le vie urinarie può però causare anche sintomi più vaghi, come un senso di peso nella regione lombare o dei fianchi.

Se il calcolo è vicino allo sbocco dell’uretere in vescica può causare sintomi che rimandano a una cistite (urgenza, frequenza e bruciore mentre si urina).

A volte inoltre si può riscontrare ematuria, cioè presenza di sangue nell’urina.

Nei casi più gravi il rene può risentire dell’ostruzione causata dai calcoli con insorgenza di insufficienza renale acuta o cronica. In alcuni casi si può associare un’infezione urinaria con comparsa di febbre: questa condizione può persino mettere a rischio la vita del paziente nelle sue forme più gravi (urosepsi).

Diagnosi dei calcoli renali

L’anamnesi e l’esame obiettivo permettono di formulare un primo sospetto diagnostico.

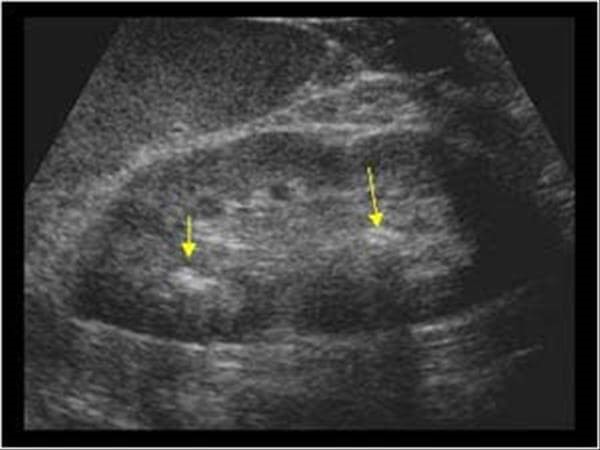

Il primo esame da eseguire è l’ecografia dell’apparato urinario, che permette di studiare reni e vescica (ma non gli ureteri) e di vedere tutti i tipi di calcoli. All’ecografia i calcoli renali si presentano tipicamente come corpi bianchi (iperecogeni) con cono d’ombra (nero) posteriore. In caso i calcoli siano in uretere e lo ostruiscano, saranno visibili solo segni indiretti della loro presenza come la dilatazione del sistema calico-pielico (idronefrosi) a monte. La radiografia diretta dell’addome è utile per differenziare i calcoli radiopachi dai radiotrasparenti e può essere utilizzata per monitorare il paziente dopo il trattamento.

La TAC dell’apparato urinario senza mezzo di contrasto è l’esame utilizzato per confermare la diagnosi dopo aver eseguito una ecografia. La TAC dell’apparato urinario con mezzo di contrasto (UroTAC) è invece fondamentale per la programmazione terapeutica: essa permette di studiare approfonditamente tutto il tratto urinario e di vedere tutti i tipi di calcoli.

È utile l’analisi laboratoristica del calcolo (espulso spontaneamente attraverso l’urina o dopo un trattamento), tanto in pazienti al primo episodio di calcolosi quanto in caso di recidiva.

In assenza di un frammento litiasico da analizzare puo’ essere molto utile un test metabolico delle urine, che consente di appurare la predisposizione del paziente alla formazione di una certa tipologia di calcoli.

Una valutazione metabolica specifica (ad esempio con dosaggio del paratormone, vitamina D, ecc…) è indicata solo nei pazienti ad alto rischio per la formazione di calcoli.

Prevenzione dei calcoli renali

A tutti i pazienti è consigliato uno stile di vita sano, caratterizzato da:

- Bere 2,5 – 3,0 litri d’acqua al giorno, frazionando l’acqua lungo tutta la giornata. Non è necessario un tipo particolare di acqua per effettuare una buona prevenzione;

- Dieta bilanciata, ricca di verdure, limitando il sale e le proteine animali;

- Svolgere regolarmente attività fisica e mantenere il peso, entro i limiti della normalità.

Inoltre, diversi farmaci possono essere utilizzati in pazienti ad alto rischio di formazione di calcoli per la prevenzione, ad esempio: citrato alcalino, sodio bicarbonato, allopurinolo, febuxostat, idroclorotiazide, ecc… Ovviamente il tipo di farmaco viene scelto sulla base delle caratteristiche del paziente e della calcolosi.

Terapia dei calcoli renali

Terapia della colica renale

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ad esempio ketorolac o metamizolo sono i farmaci di prima scelta in caso di colica renale. L’utilizzo di un antispastico NON migliora il controllo del dolore, anzi può essere controproducente, ostacolando l’espulsione spontanea del calcolo.

In caso di fallimento della terapia medica è indicato il drenaggio delle urine o la rimozione del calcolo dall’uretere. Il drenaggio può essere effettuato tramite posizionamento di una nefrostomia (tubicino e busta delle urine posizionati sul fianco) o di uno stent ureterale (tubicino posizionato all’interno dell’apparato urinario per via endoscopica senza necessità di applicare una busta delle urine esterna).

Terapia in caso di emergenza

In alcuni casi la calcolosi renale può costituire un’emergenza: ciò avviene quando il calcolo provoca ostruzione urinaria con segni di infezione delle vie urinarie (tipicamente febbre) e/o mancata produzione di urina (anuria).

In condizione di emergenza è necessario adottare le seguenti misure:

- Drenaggio urgente delle urine (mediante posizionamento di una nefrostomia o di uno stent ureterale);

- Urinocoltura ed emocoltura;

- Antibioticoterapia.

Il trattamento del calcolo deve essere posticipato a dopo la risoluzione dell’eventuale quadro infettivo.

Terapia specifica dei calcoli renali

Prima di pianificare ogni tipo di trattamento attivo è consigliata un’urinocoltura, per identificare un’eventuale infezione delle vie urinarie in atto e trattarla. Un’antibioticoprofilassi è sempre indicata prima della terapia endoscopica.

Trattamento conservativo (osservazione)

Nel caso di calcoli renali asintomatici, soprattutto se piccoli e posizionati in sede favorevole (ad esempio il gruppo caliceale inferiore), i pazienti possono essere sottoposti a controllo radiologico ogni 6-12 mesi. La crescita del calcolo, un’ostruzione, un’infezione, il dolore o la semplice preferenza del paziente sono indicazioni per passare ad un trattamento attivo.

Chemiolisi orale

Consiste nello scioglimento del calcolo mediante alcalinizzazione delle urine con un farmaco (citrato alcalino o sodio bicarbonato) assunto per via orale. È una terapia consigliata in pazienti selezionati con calcoli di acido urico.

Terapia medica espulsiva

È indicata per i calcoli ureterali distali di dimensione uguale o superiore a 5 millimetri. Si utilizza tipicamente la tamsulosina (un farmaco normalmente utilizzato per la iperplasia prostatica benigna) che favorisce il rilassamento delle vie urinarie e quindi l’espulsione del calcolo.

Litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL)

È una tecnica non invasiva che si avvale di un macchinario (“litotritore”) tramite cui vengono generate delle onde d’urto che a partire dall’esterno del corpo raggiungono il calcolo, causandone la frammentazione e la successiva espulsione spontanea attraverso l’urina. Possono essere necessarie più sedute di ESWL per la frammentazione completa del calcolo. Può teoricamente essere utilizzata per calcoli in qualsiasi sede dell’apparato urinario. Sono controindicazioni: gravidanza, aumentato rischio emorragico, infezioni delle vie urinarie, aneurismi nei pressi del calcolo da trattare, ostruzione anatomica del tratto urinario distale. L’obesità grave riduce la percentuale di successo di questa terapia.

Ureteroscopia (URS)

È una tecnica endoscopica in cui il medico si avvale di un ureteroscopio che viene inserito prima in uretra, poi in vescica ed infine nell’uretere, dove permette di vedere il calcolo e di frantumarlo tramite vari tipi di energia (ultrasonica, balistica, laser). Successivamente il medico asporta i frammenti più grandi tramite pinze o cestelli. Non ha particolari controindicazioni a parte le infezioni delle vie urinarie.

Chirurgia intrarenale retrograda (RIRS)

È una tecnica endoscopica in cui il medico si avvale di un ureterorenoscopio flessibile che viene inserito prima in uretra, poi in vescica, nell’uretere ed infine nelle cavità renali, dove permette di vedere il calcolo renale e di frantumarlo tramite energia laser. Successivamente il medico asporta i frammenti più grandi tramite pinze o cestelli. Non ha particolari controindicazioni a parte le infezioni delle vie urinarie.

Questa tecnica sarà approfondita ulteriormente in un prossimo articolo.

Nefrolitotrissia percutanea (PCNL)

È una tecnica endoscopica che prevede la puntura delle cavità renali e la successiva introduzione di un nefroscopio, questo permette di vedere il calcolo renale e di frantumarlo tramite vari tipi di energia. Successivamente il medico asporta i frammenti più grandi mediante pinze o cestelli. Le controindicazioni sono: aumentato rischio emorragico, infezioni delle vie urinarie, gravidanza, tumore renale, tumore nell’area presunta di accesso. L’obesità grave ne riduce il tasso di successo. É il trattamento di scelta in caso di calcoli renali di dimensioni superiori a 2 cm e quindi anche in caso di calcoli a stampo.

Litotomia

È l’intervento chirurgico che attraverso l’incisione di un organo (rene, uretere, vescica) permette di asportare i calcoli in esso contenuti. È indicata nei rari casi di fallimento dell’ESWL e delle procedure endourologiche, ed in genere è praticata per via laparoscopica.